미디어 엔터테이너의 8월

어제 새벽도 쉽게 잠들지 못했다. 잠을 설치다가 수전 팔루디의 <다크룸>을 꺼내서 읽었다. 불을 끄고 잘 준비를 모두 마쳤지만 잠이 오지 않을 때 어둑한 불을 켜두고 책을 읽는다. 잘 준비를 다 마쳤는데 영상을 켜서 보면 보나마나 그날 밤을 새게 될 일이다. 그래서 가장 간편하게 접근할 수 있는 책을 보는 것이다.

<다크룸>이라는 제목에 나는 매혹되곤 한다. 그 어두운 느낌이 좋다. 타이포그래피로 처리한 훌륭한 표지도 포함해서 말이다. 다크룸이라는 제목은 어쩌면 사진편집가였던 아버지의 암실을 뜻하는 것일지도 모르겠다. 암실 안에서 수많은 사진을 조작했던 그의 삶처럼 그는 자신의 젠더와 정체성도 비밀스러운 과정을 거쳐 변환시키려 했다.

낮에는 D가 갖다준 프로젝터로 영화를 봤다. 넷플릭스 인기 콘텐츠인 <악마는 프라다를 입는다>를 보고 나니 <프린세스 다이어리>가 추천 목록에 올라 있었다. 나는 어릴 때 <프린세스 다이어리>의 원작소설인 <프린세스 다이어리>를 정말 재밌게 읽었다. 영화를 틀어놓고 추억에 잠겼다. 그리고 이제는 절판된 <프린세스 다이어리> 1, 2, 3권을 알라딘을 통해 중고로 주문했다. 아침에 주문한 책은 그날 저녁에 도착했다. 넷플릭스로 본 영화는 책에 비해 볼품없었지만 앤 헤서웨이의 미친 고등학생 연기가 좋았다.

나는 여고생이 주인공인 2000년대 초반의 미국 영화를 정말 좋아한다. <고스트 월드>(<판타스틱 소녀백서>라는 이름으로 국내 개봉되었다. 원작은 그래픽노블), <청바지 돌려입기>(역시 원작소설에 비해 영화는 형편없다), <프린세스 다이어리>... 여성 청소년이 주인공인, 소설이나 만화가 원작인 이 콘텐츠들은 소녀의 내면에서 일어나는 충돌이나 파열을 아주 중요하게 강조했고 난 그러한 갈등을 여성 인물을 통해(청소년이라 그 갈등이 그다지 복잡하지 않은 방식으로 드러나므로) 보는 것이 편안하고 좋았다. 나는 미쳐버린 여자아이들을 보는 게 좋다. 그리고 그건 <프린세스 다이어리> 소설 같은 일기 형식의 글로도 잘 드러나지만 배우의 매력이 퐁퐁 터지는 영화라는 형식에서 특히 즐겁게 나타나는 것 같다. 좋아하는 이 영화/책들의 목록을 외우면서 예약한 빵을 찾으러 서교동 거리를 오갔다.

알라딘에서 온 책을 들춰봤다. 1권 500원 2권 500원 3권 4000원. 어릴 때 읽었던 건 리커버판이었는데 이번에 주문한 책 중 3권만 리커버판이었다. 받아본 1, 2권의 표지는 내가 봤던 그 예쁜 표지는 아니었지만(난 그 표지를 정말 좋아했던 것 같다) 본문은 완전히 똑같았다. 읽는데 모든 게 너무 똑같아서 좋았다. 하지만 서사적으로는 몰입이 안된다고 해야 하나? 어렸을 때의 기분을 되살리기에는 정말 좋았지만 그 책 자체에 몰입을 하지는 못했다. 사진첩을 뒤적이듯이 책을 읽었다. 조금 읽다가 말고 스마트폰 게임을 하곤 했다.

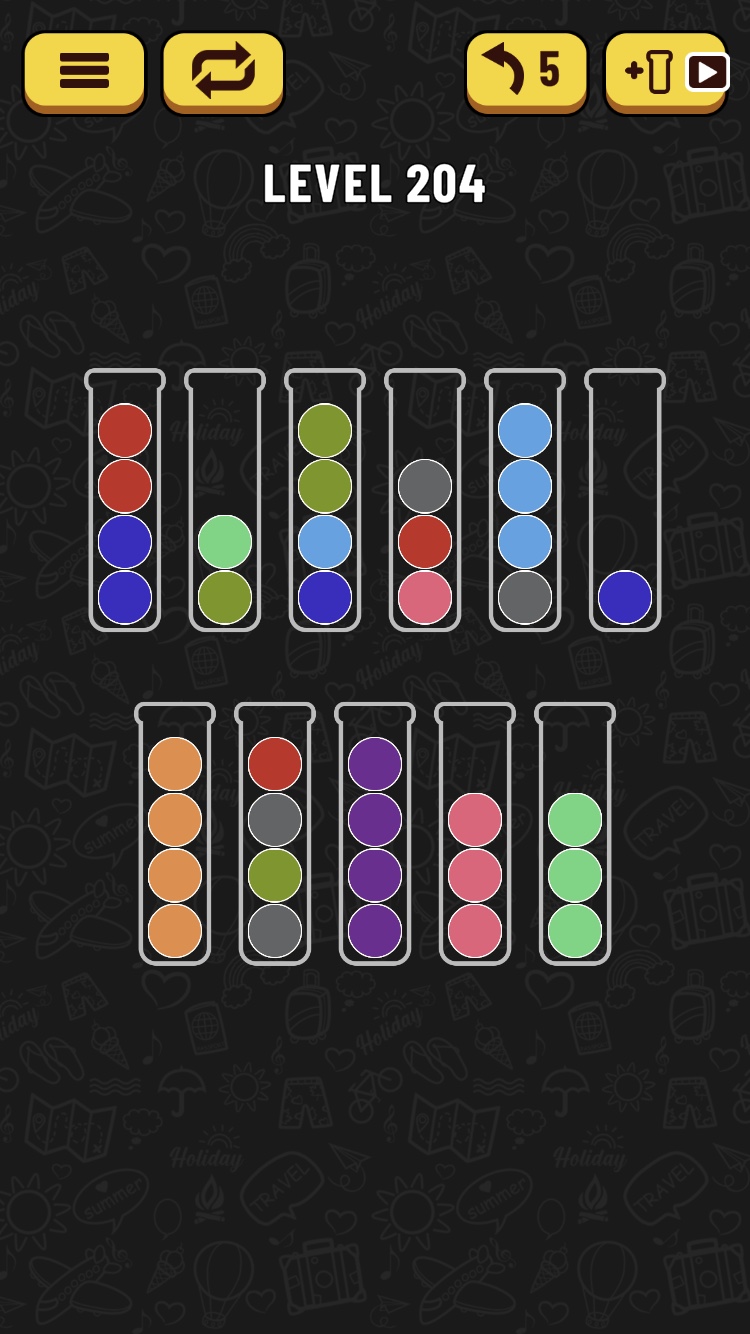

퍼즐 게임

나는 숫자나 도형을 이용해서 하는 간단한 퍼즐게임을 정말 좋아한다. 한번 시작하면 정신을 놓고 계속 하곤 한다. 스도쿠, 꼬여 있는 끈 푸는 게임, 하노이의 탑 게임을 응용하여 하나의 실린더의 같은 색깔의 공을 넣는 게임 등. 퍼즐을 하면 꿈을 꾸는 것과 비슷한 상태가 된다. 머리와 손은 퍼즐을 푸는 간단한 메커니즘에 집중하지만 내 지각력의 전부를 거기 집중하지는 않아도 되기 때문에 생각은 자유롭게 여기저기를 흘러다니면서 여러 곳으로 나를 데려간다. 책을 보든 영화를 보든 트위터를 보든 머리가 너무 복잡해지면 퍼즐을 풀러 간다.

프로젝터로 <투카와 버티>라는 애니메이션 시리즈 보기. 닌텐도를 연결해서 링피트하기(아쉽게도 소리가 나지 않아서 침묵 속에서 운동했다). 동물의숲 하기 등등.

D는 내게 하고 싶은 일을 찾으라고, 스스로를 들여다보라고 말한다. 하지만 그런 게 이제 너무 지겹다. 당장 내일모레부터 나가서 직장생활해야 되는데 내 자신을 찾기는 어떻게 찾으란 말이람.

침대속으로